Actualités

- Voyage d'études « Sur les traces de la Shoah en Pologne », du 13 au 20 juillet 2026

- Voyage d'études 2026 à Auschwitz-Birkenau, du 27 au 31 juillet

- Bibliothèque en ligne – Recherche de livres

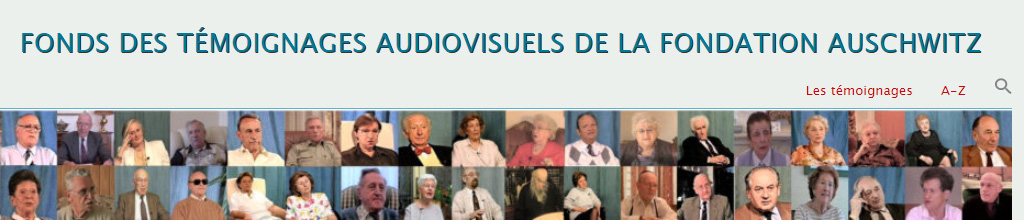

- Notre site web externe « Fonds des témoignages audiovisuels de la Fondation Auschwitz »

- Notre site web externe : « Les Pavés de mémoire de la Fondation Auschwitz »

Sommaire et résumés du n° 140

- Film La Ruse. Opération Mincemeat (Brecht Capiau)

« Il y a la guerre que l’on voit, où rivalisent les bombes et les balles, le courage, les sacrifices et la force brute, et à la fin on compte les vainqueurs, les perdants et les morts. Mais en même temps que cette guerre, une autre guerre fait rage. C’est un champ de bataille en nuances de gris, où s’entremêlent manipulations, séduction et mauvaise foi. Les personnages sont étranges. Ils sont rarement ce qu’ils paraissent, et fiction et réalité se confondent. Cette guerre est une jungle de miroirs dans laquelle la vérité est protégée par un rempart de mensonges. C’est celle-ci, notre guerre. » Ian Fleming dans La Ruse.

Ce film de John Madden relate comment les services de renseignement britanniques ont utilisé un corps pour faire croire aux nazis que les Alliés se préparaient à envahir la Grèce en juillet 1943, et permettre ainsi à ces derniers de débarquer en Sicile le même jour sans y rencontrer trop de résistance.

- Film La Liste de Schindler. Zoom sur la Shoah au cinéma (Brecht Capiau)

À l’heure où de nombreux pays d’Europe basculent vers la droite, il est plus important que jamais de revisiter notre passé et de réfléchir lucidement à notre avenir. L’oeuvre incontournable La Liste de Schindler a débarqué sur nos écrans le 2 mars 1994. En Belgique comme partout dans le monde, le public a alors découvert un long métrage qu’il n’allait pas oublier de sitôt. Un film bouleversant à mille lieues des divertissements auxquels son réalisateur avait habitué son audience. Retour sur une narration inédite de la Shoah, mais aussi sur un tournant de l’histoire du cinéma.

- Livre Ces Dames de Ravensbrück 1939-1945. Contribution au mémorial belge des femmes déportées à Ravensbrück 1939-1945 (propos recueillis par Agnès Graceffa)

Entretien avec Claire Pahaut à l’occasion de la sortie de son livre Ces Dames de Ravensbrück 1939-1945. Contribution au mémorial belge des femmes déportées à Ravensbrück 1939-1945 (Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 2024).

Professeur d’histoire dans le secondaire puis chargée de mission à la coordination pédagogique Démocratie ou Barbarie, Claire Pahaut œuvre depuis plus de trente ans à la mémoire de la déportation.

- Bande dessinée Le Sourire d’Auschwitz. Témoignage graphique à la mémoire des résistants bretons (Annick Asso)

Dans Le Sourire d’Auschwitz, Stéphanie Trouillard, journaliste spécialisée dans l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et Renan Coquin, dessinateur breton, dévoilent, avec une grande sensibilité, l’histoire poignante de Lisette Moru, une jeune résistante bretonne déportée à Auschwitz. À travers ce récit, la BD plonge dans la mémoire méconnue des résistants français non-juifs, victimes du nazisme, en explorant la fragilité des destins individuels face aux tragédies de la déportation.

C’est à Anderlecht, dans le quartier de Cureghem qui abritait une importante communauté juive avant-guerre, que la première pierre du Mémorial national aux Martyrs juifs de Belgique est posée le 28 mars 1965. L’inauguration a lieu le 19 avril 1970, date anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie.

Entretien avec Jean-Christophe Dubuisson (entretien mené par Yannik van Praag)

- Présentation (Frédéric Crahay)

- Rapatrier les survivants d’un autre monde (Sarah Timperman)

Tandis que la plupart des Belges vivent dans la joie de la Libération, de nombreuses familles sont toujours dans l’attente de nouvelles ou du retour d’un proche déporté. Les lieux vers lesquels les internés du fort de Breendonk ou de la caserne Dossin ont été déportés resteront pendant de longs mois sous le joug nazi avant d’être libérés par les Alliés. Durant le printemps 1945, le mot d’ordre sera le rapatriement qui se déroulera sous l'égide d'institutions nationales et internationales. Si les premiers retours commencent en avril 1945, certains déportés mettront des semaines voire des mois à revenir au pays.

- “Our fight is not over”: The liberation of Buchenwald and its survivors from Belgium (Dorien Styven)

622 hommes originaires de Belgique ont été libérés du camp de concentration de Buchenwald le 11 avril 1945. Deux commissions d'enquête belges se sont rendues sur place pour rechercher les survivants et rassembler des informations sur les atrocités commises à leur encontre. Dans cet article, l'historienne Dorien Styven examine les événements qui ont conduit au rapatriement des survivants belges et souligne la diversité au sein de ce groupe très spécifique de survivants.

- La libération des Tsiganes de la « Zone rattachée » à Bruxelles (Monique Heddebaut)

364 Tsiganes furent déportés de Belgique à Auschwitz-Birkenau. Seuls 72 survivants furent jugés « aptes au travail » quelques mois plus tard. Selon la progression des Alliés, certains furent évacués lors des « Marches de la mort », quelques-uns vers la Suède. Les 33 survivants furent rapatriés en fonction de leur état de santé.

Varia

-

La maladie n° 9. Une fake news antisémite en 1920 (Michel Levine)

Au cours de l’été 1920, des cas de peste sont signalés dans les taudis et bidonvilles de la « zone » qui ceinture Paris. Le Bloc national au pouvoir contribue alors à la naissance du mythe d’une mystérieuse « maladie n° 9 » propagée par les Juifs, également suspects de porter les germes de la révolution bolchevique. La peur, le mépris et la haine engendrés par ces folles rumeurs en viendront à s’exprimer ouvertement lors d’une mémorable séance au Sénat…

- Une « Petite République » au service de la reconstruction des enfants victimes de la guerre : La Maison de Sèvres (1941-1949) (Charlotte Canizo)

Cet article porte sur l’histoire de la Maison de Sèvres entre 1941 et 1949. Il étudie les méthodes pédagogiques utilisées par le couple de dirigeants Roger et Yvonne Hagnauer dans la prise en charge des enfants victimes de la guerre, en particulier juifs. Il explore aussi les mémoires des anciens afin de comprendre la place occupée par la pédagogie, la guerre et la déportation dans leurs souvenirs.

- La Rotunda de Zamość (Frédéric Crahay)

De juin 1940 à juillet 1944, la rotonde de Zamość, fortification construite entre 1825 et 1831 par l’occupant russe à la frontière entre l’Ukraine et le sud-est de la Pologne actuelle, a servi de lieu de massacre et de camp de transit pour les prisonniers de la police de sécurité allemande. Aujourd’hui, ce site est un mémorial dédié à celles et ceux qui ont perdu la vie dans la rotonde même, mais aussi ailleurs dans la région de Zamość.

Librairie

À lire

Quelques-uns de nos projets

Contact

Fondation Auschwitz – Mémoire d'Auschwitz ASBL

Rue aux Laines, 17 boîte 50 – B-1000 Bruxelles +32 (0)2 512 79 98

+32 (0)2 512 79 98 info@auschwitz.be

info@auschwitz.be

BCE Fondation Auschwitz : 0876787354

BCE Mémoire d'Auschwitz : 0420667323

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30,

accès uniquement sur rendez-vous.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Devenir membre

Pour devenir membre de l'ASBL Mémoire Auschwitz, il suffit de nous contacter et de verser, ensuite, la somme de 50,00 € sur le compte IBAN BE55 3100 7805 1744 – BIC BBRUBEBB avec la communication « Cotisation 2025 ». Ceci donne droit aux deux numéros de 2025 de notre revue scientifique Témoigner. Entre histoire et mémoire.

DONS

Par ailleurs, tout don supérieur ou égal à 40,00 € (en un ou plusieurs versements) donne droit à une réduction d'impôts pour les contribuables belges.

En communication, précisez bien qu'il s'agit d'un « Don » et veuillez mentionner votre numéro de registre national ; il est obligatoire depuis 2024 pour bénéficier de la réduction.

C’est en 1980 que la Fondation Auschwitz voit le jour, sous l’impulsion de Paul Halter, rescapé d’Auschwitz. Se substituant ainsi à l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, la Fondation Auschwitz adopte pour premier objectif l’étude de l’histoire et de la mémoire des victimes de la Shoah et de la terreur nazie, et ce, de manière durable et systématique. La transmission de mémoire et la préservation des archives concernant ces faits complètent ce but à atteindre.

C’est en 1980 que la Fondation Auschwitz voit le jour, sous l’impulsion de Paul Halter, rescapé d’Auschwitz. Se substituant ainsi à l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, la Fondation Auschwitz adopte pour premier objectif l’étude de l’histoire et de la mémoire des victimes de la Shoah et de la terreur nazie, et ce, de manière durable et systématique. La transmission de mémoire et la préservation des archives concernant ces faits complètent ce but à atteindre.