Actualités

- Bibliothèque en ligne – Recherche de livres

- Notre site web externe : « Les Pavés de mémoire de la Fondation Auschwitz »

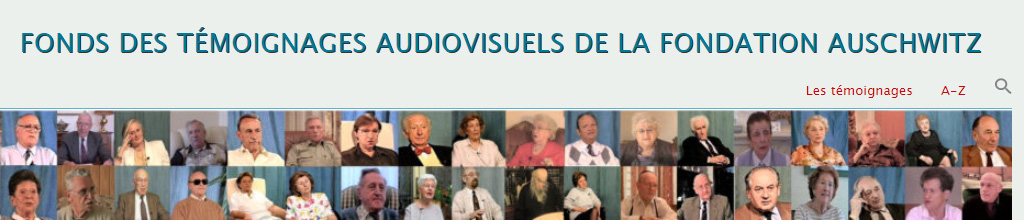

- Notre site web externe « Fonds des témoignages audiovisuels de la Fondation Auschwitz »

- Capsule de la Loterie Nationale

- Présentation du livre « Yvonne Nèvejean. Sauver les enfants » au CegeSoma à Bruxelles, 26 mai 2025

Nouvelles vidéos

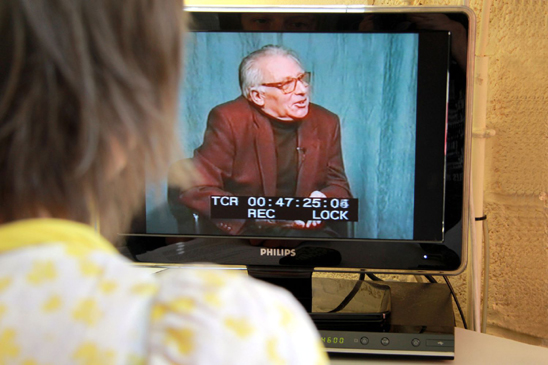

Fonds des témoignages audiovisuels de la Fondation Auschwitz

Depuis 1992, la Fondation Auschwitz est l’antenne belge du Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies de l’Université de Yale.

Cette institution, qui trouve son origine dans la communauté juive de New Haven au début des années 1980, a été parmi les premières à récolter les témoignages de survivants de la Shoah.

En 30 ans, elle a rassemblé près de 4 500 témoignages à travers le monde (États-Unis, Amérique du Sud, Israël et plusieurs pays d’Europe).

Pour la Belgique, la Fondation Auschwitz a mené un programme d’enregistrements audiovisuels de témoignages et a recueilli, à ce jour, 246 témoignages de victimes de la persécution nazie, représentant environ 1 250 heures d’enregistrements.

Les entretiens proviennent de rescapés juifs, d’anciens enfants cachés, mais également de résistants.

Parmi ceux-ci, 143 ont été réalisés en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles qui, de 1992 à 1998, a accueilli les témoins dans son centre audiovisuel. Par la suite, la Fondation Auschwitz a acquis son propre matériel afin de pouvoir interviewer le témoin à son domicile.

Ce sont des récits de vie dans lesquels les témoins relatent leur expérience avant, pendant et après l’emprisonnement, la clandestinité ou la déportation.

Les entretiens sont de type semi-directif, ce qui rend leur durée très variable, d’une à plusieurs heures, la durée moyenne des interviews étant de cinq heures.

Afin de faciliter la recherche, la plupart des interviews sont accompagnées d’une indexation thématique, un certain nombre d’entre elles disposent par ailleurs d’un séquençage chronologique et d’une biographie du témoin.

Le temps de la récolte des témoignages étant pratiquement achevé, l’objectif de l’ASBL Mémoire d’Auschwitz qui gère ce fonds est à présent de faire circuler la parole des témoins et de rendre ces récits accessibles au plus grand nombre.

Pour ce faire, il met à disposition du public et des chercheurs un site web qui offre un aperçu complet du corpus d’enregistrements : https://fortunoff-testimonies.be.

Les témoignages y sont recensés par ordre alphabétique et un module de recherche offre la possibilité de sélectionner les interviews en fonction du critère souhaité (nom d’un camp ou d’un réseau de résistance, par exemple).

Le site fournit également les informations relatives à l’interview (date, lieu, durée...) ainsi que des références bibliographiques et/ou une sitographie.

À terme, il proposera pour chaque témoin, un extrait de son témoignage et une notice biographique.

À la fois outil de recherche et lieu de mémoire virtuel, l’objectif du site est de rendre hommage aux témoins et de perpétuer leur action en faisant circuler leur parole.

Les témoignages peuvent être visionnés en nos locaux sur demande. Les rendez-vous ou tout renseignement peuvent être obtenus auprès de nos collaborateurs du département audiovisuel par téléphone au +32 (0)2 512 79 98 ou, de préférence, par courriel.

Accès au site web : https://fortunoff-testimonies.be/

Les enfants de la collaboration

La Fondation Auschwitz a soutenu la réalisation du documentaire Les enfants de la collaboration diffusé le 25 novembre 2020 sur la première chaîne de la télévision belge La Une.

Le documentaire fait écho à la série initiée en Flandre (De kinderen van de collaboratie, De kinderen van de kolonie et De kinderen van de Holocaust) basée sur une idée originale de Koen Aerts (Ugent, CegeSoma).

Il est accompagné de trois petits documentaires (Regards des historiens, 20 min et deux fois 23 min), dans lesquels des historiens belges et internationaux contextualisent le sujet de l’occupation et de la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale en Belgique.

Voir les vidéos sur le site (Auvio) de la RTBF (il faut se créer un compte gratuit)

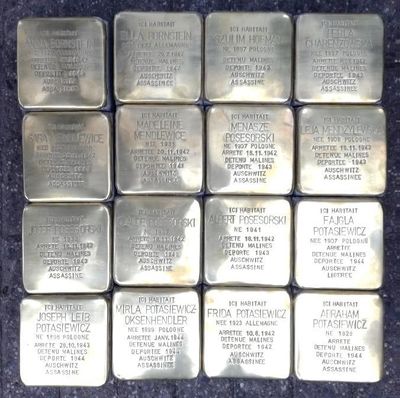

Projets et poses de « Pavés de mémoire » de la Fondation Auschwitz (2014-2023)

NOUVEAU : La Fondation Auschwitz met à disposition du public son nouveau site web entièrement dédié au projet « Les Pavés de mémoire de la Fondation Auschwitz (2014-2023) » : pavesdememoire-struikelstenen.be

|

1o Des Pavés de mémoire en hommage aux membres fondateurs de la Fondation Auschwitz

|

|

2o « Rue Haute ». Des pavés en mémoire des victimes de l’occupant

|

|

3o Pavés de mémoire en hommage aux résistants inhumés à l’« Enclos des fusillés » durant la Seconde Guerre mondiale Le Tir national a été occupé durant les deux Guerres mondiales par l’armée allemande. De nombreux résistants y ont été fusillés, puis enterrés à l’« Enclos des fusillés », situé à l’arrière du bâtiment. Le Tir national a été démoli en avril 1963 pour faire place aux studios de la radiotélévision belge (RTBF et VRT). Les victimes sont toutes des résistants ou des otages, d’appartenances politiques diverses, en grande majorité de confession catholique à l’exception de douze d’entre elles arborant l’étoile de David et une stèle indiquant l’origine juive de la personne inhumée. Une stèle au milieu du cimetière marque l’emplacement d’une urne contenant les restes de victimes des camps de concentration nazis. Un nouveau projet architectural est aujourd’hui programmé, qui verra naître à l’emplacement et sur le pourtour des bâtiments de la radiotélévision un nouveau quartier qualifié de « Cité des médias ». Le cimetière ne devrait pas être affecté par les transformations prévues, le site ayant été classé en 1983 par la Direction générale des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, mais on peut toutefois s’interroger sur son maintien à moyen terme, même si, en écho à notre projet, une assurance a été exprimée en ce sens, sur proposition du Ministre de la Défense Philippe Goffin, via un diplôme octroyant le titre de Nécropole nationale à l’Enclos des fusillés « afin de perpétuer la mémoire du sacrifice des fusillés sur le Tir national pendant les deux guerres mondiales et du prisonnier politique belge inconnu » (Arrêté Royal du 31 juillet 2020) publié dans le Moniteur belge du 28 août 2020. Dans ce contexte de transformation prochaine des lieux, l’ASBL Mémoire d’Auschwitz a décidé de poser des Pavés de mémoire devant les derniers domiciles des résistants au nazisme reposant ou ayant reposé à l’Enclos des fusillés. Évoquer la mémoire et les exploits de ces héros constitue une opportunité pour promouvoir tant les valeurs citoyennes qu’ils défendaient que l’existence du patrimoine mémoriel. Le projet de l'ASBL Mémoire d’Auschwitz est développé en collaboration avec l’Association pour la Mémoire de la Shoah (AMS), la Confédération nationale des Prisonniers politiques et Ayants Droit de Belgique (CNPPA), et a reçu le soutien de la Chancellerie du Premier ministre. |

|

85 pavés ont été à ce jour placés en 2018 et 2019 en Région bruxelloise, aux dernières adresses de ces héros exécutés par l’occupant. Le projet sera, dans la mesure des disponibilités budgétaires, poursuivi ces prochaines années de manière à honorer la mémoire de l’ensemble des victimes ayant été inhumées à l’Enclos des fusillés.

|

|

4o Pavés de mémoire en hommage aux Résistants exécutés au Tir de Charleroi / Marcinelle durant la Seconde Guerre mondiale

|

|

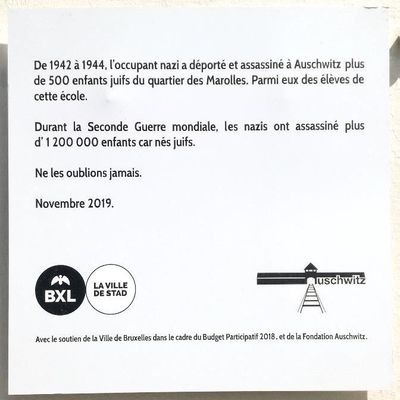

5o « Mémoire urbaine dans les Marolles. Traces des victimes du nazisme ». Atelier citoyen. Budget participatif 2018, Bruxelles-Ville

|

|

b) Plaques murales pour les Établissements scolaires des Marolles – « Promouvoir le travail de mémoire chez les élèves »

|

|

6o La Fondation Auschwitz a par ailleurs apporté un soutien à la pose des pavés suivants :

|

La Fondation Auschwitz met à disposition du public son nouveau site web entièrement dédié au projet « Les Pavés de mémoire de la Fondation Auschwitz (2014-2023) » : pavesdememoire-struikelstenen.be

La pédagogie

Périodiques de la bibliothèque

A

- ADVN TIJDINGEN

- AFDRUK

- AGONE

- AIDE-MÉMOIRE

- ALLEMAGNE D’AUJOURD’HUI

- ALTERNATIVE LIBERTAIRE

- AMICALE DE BUCHENWALD ASBL

- AMICALE NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS POLITIQUES DE DACHAU

- ANALECTA BRUXELLENSIA

- ANNALES

- ANTIFACHISTE (L’)

- ANTI FASCHISTICH FRONT LIMBURG

- APRÈS AUSCHWITZ

- ARBEITSINFORMATIONEN

- ARCHE (L’)

- ARCHIVES DE PHILOSOPHIE

- ARCHIV-NOTIZEN

- ARDUIN

- ASSOCIATION AMAYTOISE DE JEUNES POUR LE SOUVENIR DES DEUX GUERRES

- ASSOCIATION BELGE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE

- ASSOCIATION OF HOLOCAUST ORGANIZATIONS

- ATTI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE DI TRIESTE

- AUGENBLICK

- AUSCHWITZ BULLETIN

- AUSCHWITZ – INFORMATION

- AUSCHWITZ STUDIES

B

- BELGISCHE VERMINKTE (DE)

- BEVRIJDING

- BIBLIOTHÉCAIRE (LE)

- BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

- BROOD & ROZEN

- BRUSSEL DEZE WEEK

- BULLETIN DE L’INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT

- BULLETIN DES FRITZ BAUER INSTITUTS

- BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION BELGE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE

- BULLETIN DU CEGES

- BULLETIN DU CRÉDIT COMMUNAL

- BULLETIN PÉDAGOGIQUE DE LA FONDATION AUSCHWITZ (publication de la Fondation Auschwitz)

- BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA FONDATON AUSCHWITZ (publication de la Fondation Auschwitz)

C

- CAHIERS

- CAHIERS D’ARTICLE.31

- CAHIERS D’HISTOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

- CAHIERS D’HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT

- CAHIERS DE CLIO

- CAHIERS DE DACHAU

- CAHIERS DU CINÉMA

- CAHIERS DU MONDE RUSSE

- CAHIERS DE LA MÉMOIRE CONTEMPORAINE

- CAHIERS DE LA SHOAH

- CAHIERS DU JUDAÏSME

- CAHIER INTERNATIONAL SUR LE TÉMOIGNAGE AUDIOVISUEL (publication de la Fondation Auschwitz)

- CAHIERS MARXISTES

- CALENDAR OF INTERNATIONALISM

- CALEPIN

- CAMPAIGN REPORT

- CANARD ENCHAINÉ (LE)

- CATENA

- CENTER NEWS

- CENTRALE [FR]

- CENTRALE (DE) [NL]

- CHARTA 911

- CHEMINS DE LA MÉMOIRE (LES)

- CHOIX

- CHRONIKA

- CHRONIQUE

- CIDDHEL INFO

- CITÉS

- CONTACT J

- CONTACT PATRIOTIQUE BELGE

- CONTRADICTIONS

- CONTRE BANDE

- COURRIER HEBDOMADAIRE

- CRITIQUE

- CRITIQUE INTERNATIONALE

D

- DACHAUER HEFTE

- DÉBAT (LE)

- DEDALOS

- DERNIÈRE GUERRE (LA)

- DEUTSCHE NATIONAL ZEITUNG

- DEUTSCHLAND ALLEMAGNE

- DIOGÈNE

- DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE (LA)

- DOKUMENTSARCHIV DES ÖSTERREICHISCHEN WIDERSTANDS

- DORA

- DROIT DE VIVRE (LE)

- DROITS

- DRÔLE D’ÉPOQUE

E

- ECHOƧ

- EFFORT (L’)

- EN JEU

- ENTRE POINTS CRITIQUES

- EQUAL VOICES

- ESPACE DE LIBERTÉS

- ESPRIT

- ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES

- ETVDES

- EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACSISM AND XENOPHOBIA

F

- FAX DE JÉRUSALEM ET DU MONDE JUIF

- FICHES D’INFORMATION SUR LES DROITS DE L’HOMME

- FONDATION AUSCHWITZ STICHTING (publication de la Fondation Auschwitz)

- FORMATION DES CADRES CULTURELS

- FORUM DER JOODSE ORGANISATIES

- FRITZ BAUER INSTITUTS

- FRONT

G

- GEDENKDIENST

- GEDENKSTÄTTEN RUNDBRIEF

- GENÈSES

- GENRE HUMAIN (LE)

- GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING (publication de la Fondation Auschwitz)

- GOEDENDAG

- GOLIAS MAGAZINE

- GRADHIVA

- GUERRES ET BATAILLES

- GUIDE DES LETTRES BELGES DE LANGUE FRANÇAISE

H

- HALT AAN VERRECHTSING EN RACISME

- HEFTE VON AUSCHWITZ

- HIDDEN CHILD (THE)

- HISTOIRE ET ENSEIGNEMENT

- HISTOIRE ET SOCIÉTÉS

- HISTOIRE MAGAZINE

- HISTORIA ANTROPOLOGIA Y FUENTES ORALES

- HISTORIENS ET GÉOGRAPHES

- HOLOCAUST AND GENOCIDE STUDIES

- HOMME (L’)

- HONNEUR ET DEVOIR

I

- INFINI (L’)

- INFORMATIONEN

- INFORMATIONEN DER GESELLSCHAFT FÜR POLITISCHE AUFKLÄRUNG

- INFORMATIONEN: ZUR POLITISCHEN BILDUNG

- INFO VERZET

- INIG - DEPARTEMENT COMMUNICATION

- INIG - INSTITUT NATIONAL DES INVALIDES DE GUERRES

- INSTITUTE NEWS

- INTERNET ON THE HOLOCAUST AND GENOCIDE

- INVALIDE BELGE (L’) [FR]

- INVALIDE BELGE (L’) [bilingue]

- INVALIDE BRUXELLOIS (L’)

- IN VREDESNAAM OVERLEVEN

J

- JAHRBUCH FÜR ANTISEMITISMUSFORSCHUNG

- JE LIS DES HISTOIRES VRAIES

- JEWISH MUSEUM OF GREECE (THE)

- JEWISH POLITICAL STUDIES REVIEW

- JOODS ACTUEEL

- JOURNAL DE L’ALPHA

- JOURNAL DES COMBATTANTS

- JURISTISCHE ZEITGESCHICHTE

- JUSTICE & DEMOCRATIE

K

- KADOC - NIEUWSBRIEF

- KLASSE

- KNIPSELKRANT MINDERHEDEN DISCRIMINATIE EN RACISME

- KRUISPUNT

- KULTURSTIFTUNG DES BUNDES

L

- LAGERGEMEINSCHAFT AUSCHWITZ

- LE COLONEL RÉMY RACONTE UNE ÉPOPÉE DE LA RÉSISTANCE

- LETTRE D’ARTICLE. 31 (LA)

- LETTRE SÉPHARADE (LA)

- LETTRES SOVIÉTIQUES

- LIBERTÉS !

- LIGNES

M

- MAGAZINE LITTÉRAIRE (LE)

- MAJ’SHAVOT-PENSAMIENTOS

- MATERIALEN

- MAUTHAUSEN

- MAUTHAUSEN MEMORIAL

- MÉDIATHÈQUE (LA)

- MEMENTO AUSCHWITZ SONDERHEFT

- MEMO HISTORISCH TIJDSCHRIFT

- MÉMOIRE VIVANTE

- MÉMORIAL AUSCHWITZ BIRKENAU

- MÉMORIAL DE LA SHOAH

- MÉMOIRES EN JEU

- MENS.NU MAGAZINE (DE)

- MENSUEL LITTÉRAIRE ET POLITIQUE (LE)

- MEZZOSECOLO

- MITTELWEG

- MONDE (LE)

- MORALE LAÏQUE

- MRAX INFO

- MUESTROS (LOS)

- MUNDANÉEN (LE)

- MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME

Label « Balises pour la citoyenneté »

Nous nous demandons souvent comment préparer nos enfants à vivre dans ce monde qualifié de « turbulent », comment leur apprendre à réfléchir de façon indépendante et critique, comment leur enseigner le « vivre ensemble », comment les aider à communiquer avec « l’autre » dans le respect et la compréhension.

Enseigner les valeurs attachées à la citoyenneté est aussi important que d’apprendre à lire et à écrire.

Nous voulons reconnaître chaque année les efforts de citoyenneté qui ont été entrepris par les enseignants, par les élèves et par les directeurs.

Toutes les écoles secondaires du pays sont contactées et informées de la possibilité d’être reconnues pour leur travail. Les établissements intéressés devront nous renvoyer leur demande de participation complétée d’un court questionnaire.

C’est la date de la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz, le 27 janvier, que nous avons choisie pour la cérémonie de remise des labels, et l'Atelier Marcel Hastir à Bruxelles pour des raisons historiques :

C'est dans ce lieu que trois jeunes gens ont pris la décision d’arrêter le XXe convoi de Malines vers Auschwitz, acte ultime de citoyenneté.

Plus d'informations, règlement et bulletin de participation 2023-2024 (PDF)

Pour tout renseignement complémentaire : Mémoire d'Auschwitz ASBL – Georges Boschloos

Tél. : +32 (0)2 512 79 98 – Contact par Courriel

2016-2017 :

- Le Collège du Sacré-Cœur à Ganshoren

- Le Lycée Saint-Jacques à Liège

2017-2018 : Le Collège Saint-Roch à Ferrières

2018-2019 :

- L’Institut Saint-Joseph Sacré-Cœur à La Roche-en-Ardenne (photo)

- L’Athénée Royal Thil Lorrain à Verviers

- Le Lycée Maria Assumpta à Laeken

- L’Athénée Royal Louis Delattre à Fontaine-l’Évêque

Madame Caroline Désir, Ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous a fait l’honneur de remettre les prix aux lauréats francophones. Voici son discours :

Monsieur le Président,

Monsieur le Directeur,

Monsieur l'Échevin,

Mesdames,

Messieurs,

C'est un grand honneur pour moi de pouvoir être présente à cette remise de prix de la Fondation Auschwitz.

La Fondation Auschwitz nous le rappelle : enseigner les valeurs attachées à la citoyenneté est aussi important que d'apprendre à lire et à écrire.

Ce prix permet de mettre en lumière les écoles qui font des efforts particuliers dans le domaine de l'éducation à la mémoire et qui prennent l'initiative d'enseigner la tolérance, le respect et la responsabilité civique.

Pour ces raisons et pour tout le travail de la Fondation, je me devais d'être présente ce soir.

Ce lieu et cette date sont extrêmement symboliques.

D'abord la date : nous commémorons aujourd'hui le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz.

Ensuite le lieu : c'est ici même que trois jeunes personnes ont décidé d'arrêter le 20e convoi de Malines vers Auschwitz. Un courage énorme en temps de guerre.

En septembre dernier, j'ai été nommée Ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans l'exercice de cette fonction, je serai toujours animée par la conviction qu'il est essentiel d'assurer la poursuite du travail de mémoire et de renforcer la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme et de discrimination. L'actualité belge et internationale nous montre malheureusement à quel point ces enjeux restent fondamentaux. Ils le sont peut-être même plus que jamais.

L'enseignement est évidemment l'un des vecteurs les plus importants pour mener un tel combat. Dans ce cadre, nous nous devons de continuer à multiplier les outils et les initiatives pour faire des élèves des citoyens critiques et les soutenir dans l'appropriation de valeurs telles que le respect de la différence, l'ouverture à la diversité et la solidarité.

J'aurai de multiples occasions de le faire, mais je veux saluer l'implication de chaque professeur, de chaque direction, de chaque Pouvoir organisateur, de chaque fonctionnaire pour le travail effectué tous les jours en ce sens.

Permettez-moi de conclure en remerciant encore une fois chaleureusement Monsieur Goldberg, ainsi que toute l'équipe de la Fondation Auschwitz pour votre travail et toute l'énergie déployée dans vos projets.

27 janvier 2020, Bruxelles.

Sommaire et résumés du n° 135

- Expo La Maison de la Résistance franco-belge (Frédéric Crahay)

Depuis plus de trois ans, Jo Peeters et son épouse Sofie Van Krunkelveldt accueillent des visiteurs dans leur maison située à Sint-Joris-Winge (Winghe-Saint-Georges) dans le Brabant flamand. Ceux-ci peuvent remonter le temps, et se retrouvent plongés quatre-vingts ans en arrière dans l'univers des mouvements de la Résistance.

- Expo Juifs d’Orient : une histoire plurimillénaire (Daniel Acke)

L’Institut du monde arabe à Paris a consacré du 24 novembre 2021 au 13 mars 2022 une exposition fort intéressante aux « Juifs d’Orient », qui s’inscrit dans le projet d’une suite d’expositions faisant place à chacune des trois religions du Livre.

- Conference Trains and the Holocaust: From a symbol of progress to a genocidal tool (Frédéric Crahay)

During the Second World War, 25,490 Jews and 353 Roma were deported from the Dossin Barracks in Mechelen, the vast majority to Auschwitz-Birkenau. The tracks next to the barracks have long since disappeared. On the square in front of the current museum stands a goods wagon, a reminder of the last transports from Mechelen. Europalia organized the conference Trains and the Holocaust. From a symbol of progress to a genocidal tool at this place of memorial, in collaboration with the Auschwitz Foundation and Kazerne Dossin on April 26th, 2022.

- Livre Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf – Entretien avec Marie-Bénédicte Vincent, Florent Brayard et Olivier Baisez (propos recueillis par Nathalie Peeters)

En juillet 1925 paraît le premier volume de Mein Kampf rédigé par Adolf Hitler. Une traduction française est publiée en 1934 par les Nouvelles Éditions Latines, un éditeur proche de l’Action française. En Allemagne, le livre est interdit de réédition dès 1945 et ses droits sont octroyés au ministère bavarois des Finances. À l’échéance de la propriété intellectuelle en janvier 2016, il tombe dans le domaine public. Au même moment, sort en Allemagne une édition critique en deux volumes de près de 2 000 pages : Hitler, Mein Kampf: Eine kritische Edition sous la direction de Christian Hartmann, chercheur à l’Institut für Zeitgeschichte de Munich.

En juin 2021, sort aux éditions Fayard : Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf, fruit du travail minutieux et rigoureux d’une douzaine de chercheurs français et allemands, historiens ou germanistes spécialistes du national-socialisme. Florent Brayard, historien du nazisme et de la Shoah, directeur de recherche au CNRS, et Andreas Wirsching, directeur de l’Institut für Zeitgeschichte de Munich, ont dirigé cette édition critique d’un millier de pages. La traduction a, quant à elle, été confiée à Olivier Mannoni.

- Livre La Résistance belge en bandes dessinées : à propos de deux publications récentes. Bruxelles 43 et le Faux Soir (Agnès Graceffa)

Cela fait maintenant plusieurs décennies que la bande dessinée, forte d’un succès toujours grandissant, s’est emparée de tous les sujets historiques, que ce soit dans une démarche didactique ou créative. Parmi ceux-ci, la thématique de la Résistance et plus largement de la Seconde Guerre mondiale occupe une place de choix, à la réserve qu’il s’agit presque toujours de la Résistance française. Saluons dans cet article la sortie récente de deux bandes dessinées consacrées à la Résistance belge, et plus particulièrement à l’évocation de l’un de ses plus hauts faits de gloire : la publication du « Faux Soir » en novembre 1943.

- Livre Une ascension – Stefan Hertmans (Guy Zelis)

Si une théorie de la trace impose à l’historien, soucieux de rétrospective historienne, de recourir à des signifiants, parts sensibles des « signes historiques », en littérature des épisodes historiques peuvent se muer en thèmes littéraires et des traces matérielles peuvent fournir le matériau initial de créations littéraires. L’interprétation cède alors le pas à l’imagination littéraire. Stefan Hertmans participe dans plusieurs de ses productions, en y excellant, à cette veine de romans « historicisants ». La publication aux éditions Gallimard en janvier 2022 de la traduction française du roman De opgang (De Bezige Bij, 2020) donne l’occasion de revenir sur les enquêtes menées par Stefan Hertmans dans plusieurs de ses œuvres traduites en français.

“The very soil of Treblinka refuses to be an accomplice in the crime, in the atrocities that have been committed, and it spews forth the bones and the belongings of the murdered victims, whom the Hitlerites so vainly tried to hide in its depths.” Vasily Grossman (1905-1964)

Grand Entretien avec Emmanuelle Polack (propos recueillis par Nathalie Peeters)

La spoliation d’œuvres d’art par les nazis débute dès 1933 en Allemagne avec la mainmise sur les collections privées des Juifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pillages commis dans des habitations particulières, mais aussi dans des dépôts de musées où des collections juives ont été dissimulées se multiplient dans toute l’Europe. En France, dès septembre 1940, l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg réquisitionne des collections appartenant à des personnes d’origine juive qui sont entreposées aux musées du Louvre et du Jeu de Paume, avant d’être expédiées en Allemagne. Le gouvernement de Vichy, complice, contraint les galeristes juifs à abandonner leurs chefs-d’œuvre aux nazis.

- Présentation (Frédéric Crahay)

- La révolte des brigades russes en France (Adam Rémi)

Après le déclenchement de la Révolution de Février et une offensive meurtrière, les soldats du corps expéditionnaire russe en France se lancent bientôt dans une révolte ouverte. Exigeant leur rapatriement immédiat, ils élisent des soviets et refusent de reconnaître plus longtemps l’autorité de leurs officiers « buveurs de sang ». Il a fallu trois mois au commandement pour briser leur mutinerie. Jusqu’à leur retour en Russie, ces hommes parcoururent le même chemin que celui emprunté par la grande masse du peuple russe.

- Désobéir sur le front de l’Yser. Analyse des motifs de désobéissance des soldats belges condamnés à mort par les tribunaux militaires belges durant la guerre 14-18 (Benoît Amez)

Un grand nombre de soldats belges de la Grande Guerre ont connu l’expérience violente des bombardements et des dangers de première ligne. Pour la majorité des militaires belges condamnés à la peine capitale, ce vécu atroce a provoqué chez eux un état traumatisant de peur panique les forçant à désobéir aux ordres d’aller aux tranchées. Les autres soldats qui n’ont pas eu maille à partir avec la justice étaient sans aucun doute plus résistants face aux dangers du front.

- Questionner le refus sur le front italien autour de Caporetto (Stéfanie Prezioso)

La défaite de l’armée italienne en octobre 1917 à Caporetto, qui voit des centaines de milliers de soldats en débandade, constitue un carrefour dans l’histoire du conflit et une révélation de ses contradictions. En effet, dès les premiers mois de la guerre, la fatigue née de la vie dans les tranchées, la conscience de l'inutilité des sacrifices, la discipline très dure, suscitent un désir de révolte. Mais c’est l’année 1917 qui marque un véritable tournant. Il s’agit ainsi de questionner les formes que prend le refus de la guerre tout au long du conflit ; un refus qui semblera s’incarner dans Caporetto devenu par antonomase synonyme de « grève militaire » et de « révolte sociale ».

- Réfractaires à la guerre d’Algérie (1954-1962). Insoumissions, désertions, refus d’obéissance (Tramor Quemeneur)

La guerre d’Algérie n’a pas été aussi bien acceptée que ce qui a bien voulu être affirmé, nombre de jeunes Français, appelés du contingent, sont allés contre leur gré, malgré eux, faire une guerre qui ne les concernait pas. Ces réfractaires ne représentent certes qu’un pour cent de l’ensemble des appelés du contingent en Algérie, mais ils représentent aussi la forme la plus poussée des attitudes de contestation. Or celles-ci ont également existé sous les drapeaux et sont ainsi moins rares qu’on a bien voulu le penser.

Varia

-

Le pogrom de Iaşi (28-30 juin 1941). Histoire et mémoire (Carol Iancu)

À la fin du mois de juin 1941, en Roumanie, dans la ville de Iași (Jassy), où plus du tiers des habitants, estimés à environ cent mille, étaient juifs, s’est déroulé le premier pogrom d’une telle ampleur de la Seconde Guerre mondiale. Paroxysme de la violence, passé longtemps sous silence, il constitue un événement majeur de la Shoah en Roumanie.

-

Le cimetière de Clairvivre. Miroir d’un conflit (Christophe Woehrle)

Nichée dans la vallée de la Vézère, au cœur du Périgord vert, se dresse une cité sanitaire sortie de terre en 1924. Ovni architectural de l'entre-deux-guerres, Clairvivre accueille des gazés et blessés du poumon de la Première Guerre mondiale. Électricité, eau courante, autosuffisance, l'institution dénote dans le quotidien de la Dordogne. Et la présence de tuberculeux confère au lieu un mélange de rejet et d'admiration. L'endroit, dès sa création, est un lieu de paradoxes selon la période traversée, un mélange d'inconvénients et d'avantages, un difficile équilibre entre fraternité et exclusion, urbanisme et ruralité, engagement et collaboration, science et éthique, réputation et oubli.

Site mémoriel

- Memory in Haiti. Cazal’s place de la Résistance: a lieu de mémoire of the Duvalier dictatorship (1957-1986) (Kedma Louis)

Librairie

À lire / à voir / à suivre

Sommaire et résumés du n° 129

- Cinéma : Elser, un héros ordinaire d'Oliver Hirschbiegel (Jack P. Mener)

Munich, 8 novembre 1939. Hitler échappe de peu à un nouvel attentat. Elser est l’histoire extraordinaire d’un héros, tout sauf ordinaire. On est saisi de vertige rien qu’à l’idée qu’un

homme à lui seul faillit changer le cours de l’Histoire et éviter les 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Son nom ? Georg Elser, un nom plutôt facile à retenir mais qu’on a

pourtant failli oublier. Oliver Hirschbiegel, le réalisateur allemand de La Chute (Der Untergang, 2004), avec ce nouveau docufiction sorti en 2015, l’a heureusement mis au panthéon de nos

mémoires.

- Cinéma : Holocauste de Marvin J. Chomsky. Retour sur une mini-série controversée (Brecht Capiau)

Le 16 avril 1978 était diffusé pour la première fois sur la chaîne américaine NBC The Gathering Darkness (La montée des ténèbres), premier des quatre épisodes de la mini-série Holocauste. Son impact fut colossal : pour la première fois, le spectateur américain moyen était confronté à l’horreur de l’extermination des Juifs sous la forme d’un drame télévisé. Les réactions furent encore plus extrêmes lors de la diffusion en Allemagne de l’Ouest en janvier 1979. À Coblence, des militants d’extrême droit tentèrent même de faire sauter les tours de transmission de la chaîne ARD afin d’empêcher l’émission. Quarante ans plus tard, la tempête s’est apaisée, et nous pouvons aborder la série d’un oeil nouveau et analyser sa pertinence à notre époque. Nous approfondirons aussi la critique d’Elie Wiesel, qui trouvait « infidèle » et « offensante » la dramatisation de la Shoah à des fins de fiction.

- Théâtre : Laboratoire Poison d'Adeline Rosenstein (Agnès Graceffa)

Quand survivre implique de perdre son humanité et de renoncer aux impératifs moraux, que faut-il choisir : la mort ou le déshonneur ? Quel regard porter sur ceux qui optent pour la survie à tout prix ? Comment vivre lorsque l’on doit son salut à une forme de ruse, de dévergondage, de trahison ? Un groupe de personnes, des résistants, s’engagent dans une lutte clandestine. Face à une répression violente, la fermeté de leur engagement est éprouvée. Certaines informations données entraînent des arrestations en chaîne. Quel est le prix du silence, quel est le prix de la ruse ? Entre trahir ou se tuer, existe-t-il une alternative ? Une proposition théâtrale inspirée par l’ouvrage de Jean-Michel Chaumont, Survivre à tout prix ? », dans lequel est interrogé l’honneur de ceux qui ont survécu à l’oppression, et notamment les résistants torturés et les rescapés de la Shoah.

- Livre : Camps d’extermination. Les fabriques de la mort nazies de Ton Roozeboom. Itinérance et connaissance de la Shoah (Willy Coutin)

Koło, Lublin, Włodawa, Małkinia… voilà des noms de communes polonaises par lesquelles le visiteur des sites de la Shoah en territoire polonais passera certainement pour prendre conscience de l’espace que le crime nazi a impacté autour de ces usines de mort que furent les camps d’extermination de Chełmno, Bełżec, Sobibór et Treblinka. À eux quatre, ces centres dédiés exclusivement en premier à la disparition des Juifs de Pologne, mais aussi à celle de Juifs arrêtés et déportés de plusieurs autres pays occupés par les Allemands ou alliés des nazis pendant la guerre, ont fait disparaître 1,9 million de personnes, soit presque deux fois plus que le nombre des victimes juives assassinées à Auschwitz-Birkenau. Seules environ 180 personnes, passées par ces centres et évadées, ont survécu à la guerre, soit moins de 0,01 % des déportés qui y furent acheminés.

Depuis 2015, l’ASBL Mémoire d’Auschwitz organise un voyage d’études sur les traces de la Shoah en Pologne. Une des étapes est Łódź, la troisième plus grande ville de Pologne. Le lieu incontournable à visiter est son cimetière juif, le plus grand d’Europe, couvrant plus de 40 hectares ; environ 230 000 Juifs y sont ensevelis. Pendant la guerre, près de 45 000 personnes y ont été enterrées, principalement dans la section que l’on appelle depuis le « champ du ghetto ».

L’entretien : Ada Chiara Zevi (propos recueillis par Frediano Sessi)

Dossier : LA RECONNAISSANCE DES VICTIMES

- Présentation (Daniel Acke)

- La concurrence des victimes, 20 ans plus tard (Jean-Michel Chaumont)

Jean-Michel Chaumont, qui est à l’origine de l’expression « concurrence des victimes », dans son ouvrage de 1997 devenu un classique sur le sujet, fait le point sur la question vingt ans plus tard en rappelant utilement le contexte historique particulier qui a engendré ladite concurrence et en pointant les évolutions sociales significatives qui se sont produites.

- La reconnaissance des victimes dans la justice internationale pénale : entre rétribution(s) symbolique(s) et incidence rituelle significative (Marie-Laurence Hébert-Dolbec)

C’est avec l’adoption du Statut de Rome en 1998 que les victimes furent reconnues par le droit international pénal comme titulaires formelles de droits à la participation et à la réparation, notamment. Cette reconnaissance s’avère toutefois essentiellement symbolique même si elle a fondamentalement modifié le rituel judiciaire international pénal.

- La place de la justice dans le parcours de reconnaissance des victimes de crimes de masse. Réflexions suscitées par le septième art (Vincent Lefebve)

La victime, alors qu’elle participait au procès international pénal en qualité de simple témoin, s’est vue reconnaître une place procédurale spécifique suite à l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998). Cet article interroge une telle évolution non à partir de la réalité des textes et de l’activité des juridictions, mais à partir des représentations de la justice pénale internationale au cinéma. Alors que la quête de reconnaissance des victimes de crimes de masse est absente de la réalisation pionnière qu’est Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer (1961), la renaissance du projet pénal international durant les années 1990 s’accompagne d’un certain nombre d’œuvres beaucoup plus attentives à la situation des victimes. Le film La Révélation de Hans-Christian Schmid (2010) est à cet égard particulièrement emblématique. Cette lecture en miroir proposée entre deux œuvres cinématographiques éloignée dans le temps permet ainsi d’éclairer la thématique de l’instrumentalisation des enceintes judiciaires à des fins politiques. Alors que sur Jugement à Nuremberg plane le spectre d’une justice politisée qui pourrait faire obstacle à la punition des coupables pour les crimes qu’ils ont commis, la crainte que met en lumière La Révélation est que l’intrusion de considérations politiques dans le cours du procès rende impossible la reconnaissance des victimes en tant que victimes.

- Reparation in Rwanda’s gacaca courts (Bert Ingelaere)

The Rwandan gacaca courts that dealt with the legacy of the 1994 genocide against Tutsi were inspired by a customary conflict resolution mechanism also known as gacaca – meaning “justice on the grass” – that existed in Rwandan society since pre-colonial times. Reparation was not one of the stated goals of the modernized version of gacaca. Nevertheless, the modern gacaca system had – by design – a number of characteristics that aimed at facilitating the recognition of and reparation for victims: perpetrators needed to ask for pardon and most of the trials dealt with property looted and destroyed during the genocide. Based on long term fieldwork in Rwanda, including the observation of almost 2,000 trials, this article zooms in on these two characteristics of the court systems in practice. The analysis shows how the experience of recognition differs when pardon is expressed in or outside a legal arena and whether civil reparation happens through trial proceedings or mediation.

Varia

- Heinrich Müller. Le fugitif qui n’a jamais pu quitter Berlin… (Bernard Krouck)

- Le Chant des Marais. Histoire et parcours international d’un hymne concentrationnaire universel (Élise Petit)

- Drancy après Drancy (Renée Poznanski)

Dès son installation dans la capitale, après la Libération, le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), fondé dans la clandestinité à Grenoble le 29 avril 1943, instaurait une Commission des camps – l’une des cinq commissions chargées de préparer les ouvrages qui documenteraient la persécution des Juifs en France. Le 22 février 1945, alors que des Français « suspects de collaboration » étaient encore internés à Drancy et des troupes américaines installées dans ses tours, le rapporteur général de la Commission, M. Ratner, appelait à rompre ce qu’il appelait « le blocus du silence » sur les persécutions antijuives en France, une oeuvre qu’il estimait utile aux Juifs puisqu’elle « attirerait l’attention du monde sur la force qui voulait les détruire », mais utile aussi à la France, car elle « permettrait aux forces libres d’activer le travail d’épuration. »

Librairie

À lire / à voir / à suivre

Sommaire et résumés du n° 136

- Film d'animation Dire les traumas de la deuxième génération : le film d’animation Les secrets de mon père (Agnès Graceffa)

Comment grandir avec un père rescapé des camps ? C’est la douloureuse question qu’illustre avec finesse le dessin animé très touchant, Les Secrets de mon père, sorti en salle en septembre 2022, et dont le scénario s’inspire très librement du roman graphique de Michel Kichka Deuxième génération. Ce que je n’ai pas dit à mon père (Dargaud, 2012), fils du survivant des camps Henri Kichka.

- Film Onoda : 10 000 nuits dans la jungle. Une étude cinématographique de l’irréductibilité (Brecht Capiau)

Le 11 mars 1974, l’île de Lubang (Philippines) est le théâtre d’un événement pour le moins singulier : Hiroo Onoda, un officier des renseignements japonais, se rend aux autorités après vingt-neuf ans de « résistance ».

- Documentaire De Vienne via Bruxelles à Chambon-sur-Lignon (Daniel Weyssow)

La commune de Chambon-sur-Lignon, située dans le département de Haute-Loire, dans le Massif central, s’est distinguée durant la Seconde Guerre mondiale pour avoir caché des personnes ayant décidé d’échapper au Service du Travail Obligatoire (STO), mais aussi de nombreux (enfants) juifs. Yad Vashem a ainsi honoré individuellement par une médaille de « Justes parmi les nations » plus d’une quarantaine de « Sauveurs », ainsi que le village lui-même et les communes voisines d’un diplôme d’honneur collectif pour les avoir préservés de la déportation et d’une mort certaine à Auschwitz.

- Livre Juifs d’ailleurs. Diasporas oubliées, identités singulières (Fabian Van Samang)

Il y a quelques années de cela, l’anthropologue française Edith Bruder a réuni une trentaine de spécialistes d’horizons variés dont l’expertise respective pouvait jeter une lumière nouvelle sur un aspect bien précis de la diaspora juive (les Juifs « dispersés » dans le monde). Le principal objectif de ce projet était de décrire l’histoire, les convictions religieuses et les pratiques culturelles de plusieurs communautés juives plus ou moins anciennes et méconnues disséminées aux quatre coins de la planète. Juifs d’ailleurs. Diasporas oubliées, identités singulières est le produit de cet effort commun : un impressionnant recueil de cinquante articles au fil desquels des experts explorent des thématiques jusqu’ici peu connues du public juif et non-juif.

- BD Les anges d’Auschwitz. Stephen Desberg – Emilio van der Zuiden (Frédéric Crahay)

Hiver 1929. La vie s’écoule paisiblement dans une ville polonaise semblable à Lodz ou Varsovie. Un gamin regarde tomber la neige ; il prie les anges de lui ramener son père, qu’il aimerait tant serrer à nouveau dans ses bras. Son voeu est exaucé, car son père revient le lendemain. À partir de cet instant, ce jeune garçon de huit ans est certain que les anges vivent parmi nous… Cette famille heureuse est loin de se douter que cette quiétude ne durera plus longtemps. En 1939, l’Allemagne envahit la Pologne et la Seconde Guerre mondiale éclate. Les Juifs sont conduits dans le ghetto, première étape avant les camps. Dans ce nouveau monde d’effroi, l’horreur porte à présent un nom : Auschwitz. Comment survivre face à la barbarie, à l’indicible, au pire… En priant les anges ?

Grand Entretien avec Julien Masson (propos recueillis par Nathalie Peeters)

Nous nous sommes entretenus avec Julien Masson, photographe et cinéaste qui durant quatre ans a entrepris un voyage au coeur de la mémoire en France et au Sénégal et est allé à la recherche de ces héros méconnus qui se sont battus pour notre liberté durant la Seconde Guerre mondiale. De ces rencontres sont nés un film, une exposition et un livre photographique.

“The only way to a rebirth is the school of public life itself, the most unlimited, the broadest democracy and public opinion. It is rule by terror which demoralizes.” Rosa Luxemburg (1871-1919)

- Présentation (Frédéric Crahay)

- Perpetration: from demons and desperados to processes of perpetration (Christophe Busch)

La recherche sur les bourreaux de la Shoah a suivi un chemin tortueux depuis 1945. Dans son article intitulé « Perpétration. Des démons et des desperados aux processus de perpétration », Christophe Busch expose les principales publications, idées et changements de paradigme dans la recherche sur les bourreaux. Il explique comment, au fil des ans, le chercheur s'est de plus en plus détaché de son sujet de recherche, comment le groupe des bourreaux est devenu de plus en plus grand et les explications de plus en plus complexes, et comment la recherche s'est principalement concentrée sur les processus, les réseaux et les interactions.

- L’histoire comme justification du génocide : l’interprétation du passé du Rwanda par Théoneste Bagosora (Ivan Krivushin)

De mai à juillet 1994, le génocide au Rwanda a coûté la vie à environ un million de Tutsi et de Hutu. Le colonel Théoneste Bagosora, considéré comme l'un des architectes du génocide, a été condamné à la prison à vie en décembre 2008. Il est décédé en septembre 2021 dans la prison de Bamako au Mali. S'appuyant sur les excuses que Bagosora a écrites peu avant son arrestation, le professeur Ivan Krivushin analyse la manière dont le génocide rwandais a été présenté et réécrit par l'un de ses principaux acteurs.

- Les « bystanders » en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre des années 1990 (Iva Lučić)

Les spécialistes du comportement continuent de se débattre avec la définition et le rôle du « spectateur » dans les périodes de violence de masse. En prenant la guerre en Bosnie-Herzégovine comme étude de cas, la professeure Iva Lučić analyse les crimes commis et les acteurs définis comme des spectateurs ; elle aborde également la question de savoir si le terme bystander (spectateur) s'applique à l'étude de cas de la Bosnie-Herzégovine.

Varia

-

Se souvenir sélectivement. Les savoirs sur la Shoah en Bulgarie (Nadège Ragaru)

Comment comprendre que, dans les discours publics et les imaginaires profanes, la déportation des Juifs de Yougoslavie et de Grèce, sans être entièrement oblitérée, ait été graduellement estompée sous l’éclairage que le « sauvetage des Juifs bulgares » projetait sur elle ? Afin de répondre à cette question, la focale de l’enquête doit embrasser, au-delà de la discipline historique, les mondes judiciaires, politiques, muséaux et artistiques ; il convient aussi d’apprécier le rôle des espaces transnationaux de la guerre froide et du postcommunisme dans l’écriture du passé en Bulgarie.

-

Survivre, témoigner, transmettre. Parcours et récits de femmes survivantes de la Shoah en Grèce (Odette Varon-Vassard)

Dans le corpus des témoignages de Juifs grecs, on compte sur les doigts d’une main les femmes qui ont réussi à casser leur silence. Odette Varon-Vassard s'intéresse dans cet article aux témoignages de Lisa Mano-Pinhas, de Berry Cassouto-Nahmias, d'Erika Kounio-Amariglio, et de Nata Osmo-Gattegno.

- Le Mémorial de Verdun. De la mémoire combattante à l'histoire (François Cochet)

Le Mémorial de Verdun, voulu par les Anciens combattants dès 1939, voit finalement le jour en 1967. Il est alors destiné à perpétuer la mémoire sacrée des soldats français et à transmettre un message de sacrifice à l’égard des jeunes générations. Une trentaine d’années après sa création la muséographie avoue son âge et doit être renouvelée d’abord par petites touches puis radicalement dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Il s’adapte alors à des regards résolument franco-allemands et à des demandes sociales de Grande Guerre très différentes de celles des années 1960.

Site mémoriel

- Le Mémorial Roter Ochse (Eva Langhals)

Utilisé de manière ininterrompue par la justice pénale depuis 1842, le Roter Ochse de Halle-sur-Saale (Allemagne) fut à la fois prison impériale, prison et lieu d'exécution sous le Troisième Reich, lieu d'internement sous la domination soviétique, enfin maison d’arrêt du ministère de la Sécurité d'État de la République démocratique allemande (Allemagne de l’Est). Rares sont les établissements pénitentiaires qui peuvent se targuer d'une telle « tradition »...

Librairie

À lire / à voir / à suivre

Sommaire et résumés du n° 131

- Expo : La voix des témoins

Cette nouvelle exposition du Mémorial de la Shoah à Paris nous dévoile l’histoire du témoignage et de sa présence dans l’espace public à travers une frise composée de biographies, manuscrits originaux, archives sonores et filmiques, éclairée des commentaires de ses principaux historiens, intellectuels acteurs ou analystes.

- Expo : Exposition Auschwitz.camp

L’exposition « Auschwitz.camp » présentée à la Kazerne Dossin à Malines tente de répondre à plusieurs questions : Comment un camp de travaux forcés est-il devenu un centre de mise à mort pourvu de chambres à gaz ? Comment le colonialisme, les pensées racistes et la politique d’extermination ont-ils mené à l’un des événements les plus tragiques de notre histoire récente ?

- Cinéma : La Juste Route (Ferenc Török)

Dans La Juste Route, le cinéaste hongrois Ferenc Török se penche sur le retour des Juifs dans leur pays à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Un film sur le passé, qui semble toutefois étonnamment actuel à la lumière des récents événements en Hongrie.

- Livre : Exils en Méditerranée. Jean Malaquais, un apatride réfugié à Marseille

Planète sans visa, écrit par Jean Malaquais décrit Marseille en 1942 : quelques mois avant l'invasion de la zone libre par les Allemands. Entre descriptions réalistes et évocations lyriques, l’ouvrage brosse un terrible tableau de l'époque et de la faune bigarrée du Vieux-Port.

- Documentaire : Procès d’un bourreau

Ce documentaire retrace le procès de John Demjanjuk, soupçonné d'avoir été un ancien gardien nazi dans des centres de mise à mort.

Grand entretien : Jacques Semelin (propos recueillis par Nathalie Peeters)

Pour beaucoup de gens, le 8 mai 1945 et la capitulation de l’Allemagne nazie est le chapitre final de la Seconde Guerre mondiale. Or, on oublie souvent que les mois entre mai et septembre 1945 furent décisifs pour le futur du monde, car dans le Pacifique les États-Unis et l’Empire du Japon continuèrent un combat acharné jusqu’à la capitulation sans conditions de ce dernier le 2 septembre 1945, date réelle de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

- Présentation (Frédéric Crahay)

- Les Belges dans les camps d’internement japonais en Chine (1941-1945) (Edith Devel)

Lorsqu’éclate la Secondaire Guerre mondiale, les Belges sont présents en Chine depuis de nombreuses années : ils sont diplomates, ecclésiastiques, chefs d’entreprises ou employés de sociétés belges. Avec la déclaration de guerre de la Belgique au Japon, leur situation bascule. Surveillance, réquisitions domiciliaires ou pécuniaires ; tous sont concernés par l’Occupation. Toutefois, il faut attendre 1943 pour assister aux premiers internements de Belges dans les Civil Assembly Centers.

- Guerre bactériologique et cobayes humains : l’Unité japonaise 731 (Jean-Louis Margolin)

L’Unité 731 située près de Harbin en Chine employait essentiellement des détenus chinois en tant que cobayes dans le but de tester les limites de la souffrance humaine, ainsi que des armes bactériologiques et chimiques. Malgré une relative notoriété dans la culture populaire américaine – des films, livres et des séries traitent du sujet –, l’Unité 731 reste largement méconnue du grand public européen.

- A People’s Court: Emotion, Participant Experiences, and the Shaping of Postwar Justice at the International Military Tribunal for the Far East, 1946-1948 (Dr. James Burnham Sedgwick)

De façon similaire à Nuremberg, les principaux dirigeants politiques et militaires japonais ont été jugés à Tokyo pour des crimes qu'ils ont commis (ou fait commettre) pendant la guerre. L'International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) a condamné à mort sept accusés et prononcé de longues peines d'emprisonnement pour la majorité des autres. James Burnham Sedgwick de l'Université de Wolfsville (Canada) laisse de côté, dans cet article, l'histoire de l'institution et examine le déroulement du procès du point de vue des participants.

- Les courants révisionnistes et leurs soutiens au Japon depuis 1945 (Arnaud Nanta)

Le Japon et ses voisins notamment sud-coréen et chinois se sont enfoncés depuis les années 1980 dans des querelles portant sur l’histoire, la mémoire et le droit, à propos des responsabilités pour les faits commis avant août 1945. Ces faits relèvent de deux grandes catégories. Les responsabilités de guerre concernant la guerre de l’Asie et du Pacifique (1937-1945), conduite par le Japon en Chine, en Asie du Sud-Est y compris dans les colonies des Alliés (France, Royaume-Uni, Pays-Bas) et dans le Pacifique (États-Unis). L’autre catégorie concerne la responsabilité coloniale du Japon et ses possessions outre-mer entre 1895 et 1945. Si les faits de guerre furent jugés, ceux relevant de la colonisation ne furent jamais objet de procès.

- Entretien avec Lydia Chagoll (propos recueillis par Frédéric Crahay)

Entretien avec la chorégraphe et réalisatrice belge Lydia Chagoll rescapée à l’âge de 14 ans des camps japonais situés dans les Indes néerlandaises.

Varia

-

Correspondance illégale dans les camps de concentration nazis et les camps ITL du Goulag (Jean-Louis Rouhart)

Quand on compare successivement la correspondance illégale des prisonniers des camps de concentration nationaux-socialistes et les écrits épistolaires illicites des détenus des lieux de détention administrés par le Goulag, on ne peut s’empêcher d’établir des comparaisons entre les deux types de correspondance.

- Le Mythe bolchevik. Un révolutionnaire au cœur de la contre-révolution (Thomas Franck)

Dans Le Mythe bolchevik, Alexandre Berkman, anarchiste révolutionnaire d’origine russe expulsé des États-Unis en 1919, livre ses appréciations au cours des deux années passées dans la jeune République soviétique de Russie sous forme de journal de bord.

- Le premier rideau de fer. La clôture électrifiée à la frontière belgonéerlandaise pendant la Première Guerre mondiale (Prof. Dr Alex Vanneste)

À partir du printemps 1915, les Allemands commencent à construire une clôture s’étendant de Knokke jusqu’au point où se touchent les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Parfois aidés de « volontaires forcés » belges, les soldats du génie militaire allemand – les Pioniere – plantent des piquets sur près de 357 kilomètres avant d’y fixer entre 3 et 7 fils lisses ou barbelés… et de mettre ces derniers sous tension.

Librairie

À lire / à voir / à suivre

Quelques-uns de nos projets

Contact

Fondation Auschwitz – Mémoire d'Auschwitz ASBL

Rue aux Laines, 17 boîte 50 – B-1000 Bruxelles +32 (0)2 512 79 98

+32 (0)2 512 79 98 info@auschwitz.be

info@auschwitz.be

BCE Fondation Auschwitz : 0876787354

BCE Mémoire d'Auschwitz : 0420667323

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30,

accès uniquement sur rendez-vous.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Devenir membre

Pour devenir membre de l'ASBL Mémoire Auschwitz, il suffit de nous contacter et de verser, ensuite, la somme de 50,00 € sur le compte IBAN BE55 3100 7805 1744 – BIC BBRUBEBB avec la communication « Cotisation 2025 ». Ceci donne droit aux deux numéros de 2025 de notre revue scientifique Témoigner. Entre histoire et mémoire.

DONS

Par ailleurs, tout don supérieur ou égal à 40,00 € (en un ou plusieurs versements) donne droit à une réduction d'impôts pour les contribuables belges.

En communication, précisez bien qu'il s'agit d'un « Don » et veuillez mentionner votre numéro de registre national ; il est obligatoire depuis 2024 pour bénéficier de la réduction.

C’est en 1980 que la Fondation Auschwitz voit le jour, sous l’impulsion de Paul Halter, rescapé d’Auschwitz. Se substituant ainsi à l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, la Fondation Auschwitz adopte pour premier objectif l’étude de l’histoire et de la mémoire des victimes de la Shoah et de la terreur nazie, et ce, de manière durable et systématique. La transmission de mémoire et la préservation des archives concernant ces faits complètent ce but à atteindre.

C’est en 1980 que la Fondation Auschwitz voit le jour, sous l’impulsion de Paul Halter, rescapé d’Auschwitz. Se substituant ainsi à l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, la Fondation Auschwitz adopte pour premier objectif l’étude de l’histoire et de la mémoire des victimes de la Shoah et de la terreur nazie, et ce, de manière durable et systématique. La transmission de mémoire et la préservation des archives concernant ces faits complètent ce but à atteindre.