Actualités

- Bibliothèque en ligne – Recherche de livres

- Notre site web externe : « Les Pavés de mémoire de la Fondation Auschwitz »

- Notre site web externe « Fonds des témoignages audiovisuels de la Fondation Auschwitz »

- Capsule de la Loterie Nationale

- Présentation du livre « Yvonne Nèvejean. Sauver les enfants » au CegeSoma à Bruxelles, 26 mai 2025

Nouvelles vidéos

N° 138 (04/2024) Les procès

Ce dossier aborde les procès d'Istanbul et des médecins de Nuremberg. Il s'intéresse également à la poursuite des criminels de guerre en Belgique (1944-1951), et au système de justice microlocal des gacaca au Rwanda.

N° 139 (10/2024) La Libération

À l’occasion du 80e anniversaire de la libération de la Belgique, notre dossier thématique est consacré à celle-ci.

N° 140 (04/2025) La Libération des camps

Dans le numéro précédent d’octobre 2024, nous avions abordé la Libération en différents lieux de Belgique. Toujours dans le cadre des 80 ans de ces événements, nous poursuivons cette réflexion en mettant l’accent sur la Libération du point de vue des victimes.

N° 135 (10/2022) La désobéissance

Le présent dossier s’intéresse au concept de désobéissance en temps de guerre. Si le concept de désobéissance civile nous paraît familier en ces temps de contestations endémiques, il fut un temps où l’obéissance était la règle. Dans un contexte militaire, la désobéissance était fréquemment suivie de conséquences mortelles. Ce dossier se penche essentiellement sur trois faits issus de la Première Guerre mondiale et un de la Guerre d’Algérie (1954-1962).

N° 136 (04/2023) Les bourreaux

Depuis toujours, le bourreau fascine autant qu’il effraie. Les auteurs de crimes de masse sont des individus qui exécutent, facilitent ou ordonnent l’anéantissement d’un groupe spécifique. Le numéro 100 de Témoigner, paru en septembre 2008, s’est jadis intéressé aux bourreaux nazis. Ce dossier propose une approche historique et criminologique des autres génocides du XXe siècle.

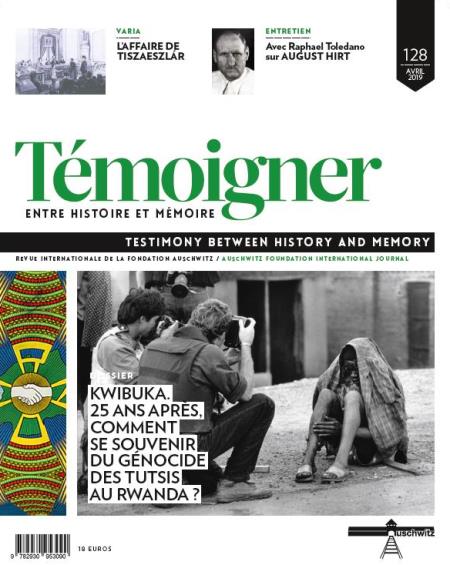

N° 128 (04/2019) 25 ans après, comment se souvenir du génocide des Tutsis

Kwibuka [Souviens-toi]. Avril 1994. Des images de corps mutilés sont projetées sur les écrans européens, elles proviennent du Rwanda. 25 ans après, nous nous souvenons.

N° 129 (10/2019) La reconnaissance des victimes

Depuis quelques décennies, l’idée a fait son chemin que les victimes des crimes de masse méritent reconnaissance. Celle-ci est devenue une catégorie incontournable de notre culture mémorielle. Ce dossier entend faire le point sur cette question en parcourant le large spectre de mesures garantissant la reconnaissance, de la simple remémoration aux interventions ciblées de la justice, rappelant au passage l'importance croissante de la victime dans la justice pénale internationale. Il revient sur les aspects problématiques de la reconnaissance lorsque celle-ci engendre une concurrence des victimes.

N° 130 (04/2020) Réception de la Shoah et mentalités dans les milieux juifs et chrétiens

La réception de la Shoah est devenue, pour toute l’humanité, un lieu de questionnement et de prise de conscience. Ce dossier visera à établir et à évaluer les modalités et les enjeux de la transmission de la Shoah et à mesurer les mutations des identités et des mentalités qui en découlent. Quels ont été les regards catholiques sur le judaïsme avant et pendant la Shoah ? Quelles liturgies juives et quels rites interreligieux pour la commémoration de la Shoah en Israël et aux États-Unis ? L’évolution des mentalités dans le monde juif par rapport à la Shoah sera également exposée par l’analyse de la controverse dite de Bitburg, déclenchée par la visite du président américain, Ronald Reagan, au cimetière militaire allemand de Bitburg (RFA) en mai 1985. L’affaire du carmel d’Auschwitz (1985-1993) révèle enfin l’implication des Églises belge et française dans la résolution du conflit et constitue sans doute une étape-clé dans « l’enseignement de l’estime » de l’Église à l’égard des Juifs. Les réponses historiques qu’apporte ce dossier au questionnement sur la Shoah peuvent être déterminantes pour la survie du judaïsme et des relations entre le judaïsme et le christianisme.

N° 131 (10/2020) Historiographie de la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient

Pour beaucoup de gens, le 8 mai 1945 et la capitulation de l’Allemagne nazie est le chapitre final de la Seconde Guerre mondiale. Or, on oublie souvent que les mois entre mai et septembre 1945 furent décisifs pour le futur du monde, car dans le Pacifique les États-Unis et l’Empire du Japon continuèrent un combat acharné jusqu’à la capitulation sans conditions de ce dernier le 2 septembre 1945, date réelle de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

N° 137 (10/2023) Littérature de jeunesse face à la Shoah

En France et en Belgique, les recherches sur la corrélation entre littérature de jeunesse et la Shoah sont rares, contrairement à l’attention phénoménale en Amérique (tout le monde connaît Maus d’Art Spiegelman) et dans d’autres pays anglophones. Pourtant, les livres pour enfants qui dépeignent la Shoah en mots et en images n’ont cessé de prendre de l’ampleur dans la France d’après-guerre et en Belgique. Alors que la critique et la recherche littéraires semblent encore balbutiantes, ce dossier montrera que l’analyse critique de ce corpus est d’une grande pertinence pour l’avenir.

Quelques-uns de nos projets

Contact

Fondation Auschwitz – Mémoire d'Auschwitz ASBL

Rue aux Laines, 17 boîte 50 – B-1000 Bruxelles +32 (0)2 512 79 98

+32 (0)2 512 79 98 info@auschwitz.be

info@auschwitz.be

BCE Fondation Auschwitz : 0876787354

BCE Mémoire d'Auschwitz : 0420667323

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30,

accès uniquement sur rendez-vous.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Devenir membre

Pour devenir membre de l'ASBL Mémoire Auschwitz, il suffit de nous contacter et de verser, ensuite, la somme de 50,00 € sur le compte IBAN BE55 3100 7805 1744 – BIC BBRUBEBB avec la communication « Cotisation 2025 ». Ceci donne droit aux deux numéros de 2025 de notre revue scientifique Témoigner. Entre histoire et mémoire.

DONS

Par ailleurs, tout don supérieur ou égal à 40,00 € (en un ou plusieurs versements) donne droit à une réduction d'impôts pour les contribuables belges.

En communication, précisez bien qu'il s'agit d'un « Don » et veuillez mentionner votre numéro de registre national ; il est obligatoire depuis 2024 pour bénéficier de la réduction.

C’est en 1980 que la Fondation Auschwitz voit le jour, sous l’impulsion de Paul Halter, rescapé d’Auschwitz. Se substituant ainsi à l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, la Fondation Auschwitz adopte pour premier objectif l’étude de l’histoire et de la mémoire des victimes de la Shoah et de la terreur nazie, et ce, de manière durable et systématique. La transmission de mémoire et la préservation des archives concernant ces faits complètent ce but à atteindre.

C’est en 1980 que la Fondation Auschwitz voit le jour, sous l’impulsion de Paul Halter, rescapé d’Auschwitz. Se substituant ainsi à l’Amicale Belge des Ex-Prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie, la Fondation Auschwitz adopte pour premier objectif l’étude de l’histoire et de la mémoire des victimes de la Shoah et de la terreur nazie, et ce, de manière durable et systématique. La transmission de mémoire et la préservation des archives concernant ces faits complètent ce but à atteindre.